“O amici, che nella grande città lungo il dorato Akragas risiedete, in alto nella polis, dediti a nobili azioni, accoglienti con gli stranieri, lontani dalla malvagità, vi saluto! Cammino tra voi, venerato da tutti, quasi un dio immortale, adornato di nastri e corone fiorite…”

Frammenti

Empedocle di Akràgas

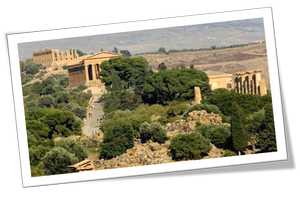

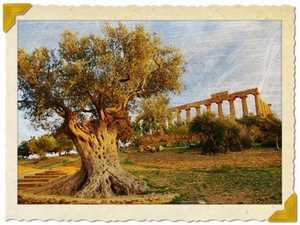

Quando si pensa ad Agrigento, la mente vola immediatamente alla magica Valle dei Templi, sede di uno dei complessi archeologici più importanti del Mediterraneo, incastonato in un paesaggio mozzafiato tra ulivi e mandorli secolari.

La regione è abitata fin dalla preistoria, ma è intorno al 582 a.C. che nasce la colonia di Akràgas, fondata da un gruppo di Geloi uniti a coloni provenienti da Rodi, guidati da Aristinoo e Pistilo.

Inizia così la storia di una delle colonie greche più importanti della Sicilia, prossima a celebrare i suoi 25 secoli di vita.

Dalla fondazione della polis greca, attraverso l’epoca romana e bizantina, dalla Kerkent araba alla Gergent normanna, dal periodo medievale alla dominazione spagnola e borbonica, fino al Risorgimento e ai giorni nostri, la città dei Templi ha vissuto vicende storiche affascinanti.

Oggi, la Valle dei Templi, una delle poleis più estese del Mediterraneo, rivela un passato maestoso e glorioso. I resti dei templi dorici che un tempo dominavano l’antica città sono ancora visibili, molti dei quali perfettamente conservati tra mandorli e ulivi secolari. Gli scavi archeologici condotti nel corso degli anni hanno portato alla luce nuovi dettagli sulla vita della città, non solo durante l’età greca, ma anche nelle epoche tardo-ellenistica e romana, svelando le pratiche funerarie dei primi abitanti nel periodo cristiano.

Patrimonio dell’UNESCO

La zona archeologica di Agrigento nella Valle dei Templi è stata riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel novembre 1997, non a caso: questo luogo incantevole occupa un posto di rilievo nella Lista del Patrimonio dell’Umanità.

Un connubio perfetto di arte, storia e natura ha reso la Valle dei Templi un sito celebre fin dall’antichità. La sua grandezza è stata celebrata da autori classici come Pindaro, Polibio e Diodoro Siculo. Successivamente, storici e topografi del XVI e XVII secolo, come Fazello e Cluverio, hanno contribuito a consolidarne la fama. Infine, artisti e viaggiatori dell’Ottocento, tra cui Houel, Denon, Brydone e soprattutto il grande Goethe, hanno immortalato la Valle dei Templi nelle loro opere, lasciando pagine indimenticabili del Grand Tour, con Agrigento e la sua valle come tappa imprescindibile e affascinante.

Luogo e Territorio

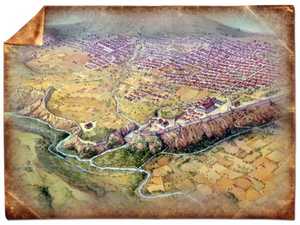

Estesa su circa 450 ettari, la zona sorge a circa tre km dal mare, posizionata sulla sommità di due colline: il Colle di Girgenti e la Rupe Atenea, e sull’altopiano prospiciente al mare denominato Collina dei Templi. Quest’ultimo, insieme all’ampia valle centrale quasi pianeggiante (l’odierna Valle dei Templi), costituiva il centro nevralgico dell’antica colonia greca.

La conformazione dell’altopiano, scosceso a nord e delimitato ai lati dai fiumi Akragas e Hypsas (che a sud confluiscono in un unico corso presso la foce dell’antico porto, o emporion), rendeva questo sito naturalmente protetto.

Il territorio, già noto ai mercanti micenei come punto d’approdo lungo la rotta verso il Nord Africa e l’Occidente, era considerato strategico dai Rodii e dai Cretesi. Questi popoli, grazie alla loro conoscenza del territorio agrigentino derivante da precedenti frequentazioni, avevano lasciato tracce delle vicende mitologiche legate a Dedalo e Minosse in Sicilia, come confermato dai recenti ritrovamenti archeologici. La scelta del sito in quel particolare momento storico sembra essere stata influenzata dal desiderio dei Geloi di contrastare l’espansione orientale dei Megaresi di Selinunte.

La Storia di Akràgas (Agrigento)

La polis di Akràgas (oggi Agrigento) vanta una storia di straordinario sviluppo e crescita economica che la rende unica nel suo genere. In meno di due secoli dalla sua fondazione, Akràgas si trasformò in una delle città più popolose del mondo greco, diventando un fulcro vitale per la diffusione della cultura ellenica nel Mediterraneo. Il prof. Lorenzo Braccesi ha osservato che la città ha vissuto intensamente, “bruciando” in breve tempo esperienze, vicende e modelli che in altri luoghi avrebbero richiesto generazioni per svilupparsi.

Principali Fasi Storiche di Akràgas:

– Dalla sua fondazione fino all’arrivo dei Normanni, la città ha vissuto momenti significativi che hanno contribuito a definirne l’identità e la grandezza.

– A partire dalla metà del VI secolo a.C., sotto la tirannia di Falaride (570-554 a.C.), Akràgas iniziò un processo di espansione graduale.

– La città si dotò di un efficace sistema difensivo, sfruttando la conformazione del terreno: roccia scoscesa a nord e due fiumi a sud e sud-ovest.

– Fu adottato un impianto urbanistico ortogonale, con un’acropoli dominante sulla città bassa, alla quale era collegata attraverso un unico accesso.

– Furono eretti templi e necropoli, testimonianze della ricchezza culturale e religiosa di Akràgas.

L’Era di Falaride: Espansione e Crudeltà

Falaride, celebre per la sua estrema crudeltà e per l’utilizzo del famigerato Toro di Bronzo come strumento di tortura, è una figura storica citata anche da Dante nella sua Divina Commedia. Questo tiranno intraprese una politica espansionistica aggressiva, mirando sia alle popolazioni sicane dell’entroterra che alla polis di Gela.</p>

Il Toro di Bronzo: Strumento di Tortura

Il Toro di Bronzo era un terribile dispositivo usato per infliggere pene atroci ai nemici di Falaride, incarnando la sua spietatezza e il suo desiderio di dominio.

L’Era di Terone: Vittorie e Grandi Opere

Terone, successore di Falaride, proveniva dalla nobile famiglia degli Emmenidi ed era un due volte vincitore con il suo carro a Olimpia. Sotto la sua guida, i confini della polis si estesero fino alle coste tirreniche della Sicilia, raggiungibili attraverso il corso del fiume Halycòs (oggi Platani). Terone ottenne una significativa vittoria contro le forze cartaginesi guidate da Amilcare nella Battaglia di Himera nel 480 a.C. Avviò anche un ambizioso programma di lavori pubblici, tra cui la costruzione di templi e della vasca della Kolymbethra, alimentata dalle acque dell’acquedotto di Feace.

Democrazia e Prosperità nel V Secolo

Nella seconda metà del V secolo a.C., Agrigento sperimentò l’instaurarsi di un regime democratico. In questo periodo di stabilità e prosperità, conosciuto come ‘eudaimonia‘ (dal greco ‘eu‘ = ‘buono’, e ‘daimon‘ = ‘spirito’), la città visse un’epoca d’oro, caratterizzata da fortuna e benessere.

Un Segno di Ricchezza e Prosperità

Agrigento, in un periodo di florida economia e vivacità culturale, eresse maestosi templi dorici sulla collina meridionale, simboli tangibili della sua prosperità. Questa epoca dorata, celebrata dai poeti lirici Pindaro e Simonide, non era però destinata a durare. Nonostante i rapporti amichevoli con i Cartaginesi, Agrigento subì un assedio nel 406 a.C. ad opera di Annibale, evento che preluse alla caduta di altre colonie greche in Sicilia.

Timoleonte fu colui che liberò e rivitalizzò la città, restituendole parte del suo antico splendore. Tuttavia, con l’arrivo delle legioni romane e la conseguente resa di Agrigento, la città fu incorporata nella Provincia Siciliana. Questo cambiamento fu dovuto alla sua economia fiorente, sostenuta da agricoltura, industria tessile ed estrazione di zolfo. Durante gli ultimi anni della Repubblica e i primi dell’Impero, Agrigento ebbe un ruolo unico come città-mercato sulla costa meridionale della Sicilia, con un emporio situato alla foce del fiume S. Leone.

Con l’avvento del cristianesimo, Agrigento divenne sede episcopale, ma iniziò un lento declino che la portò a spopolarsi e impoverirsi progressivamente, trasformandosi in un piccolo villaggio sulla Rupe. Nel 829 d.C., gli Arabi conquistarono e ribattezzarono la città come Kerkent o Girgenti, nome che fu mantenuto anche dai successivi conquistatori normanni.

Il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi

Istituito nel 2000, comprende aree archeologiche protette e riconosciute come Patrimonio dell’Umanità UNESCO</strong> dal 1997. Questo parco unico non è solo una celebrazione della storia, ma anche un luogo dove la natura incontra monumenti antichi. La denominazione “Valle dei Templi” abbraccia un’area vasta e diversificata che include la valle, la collina, la città arcaica e classica, le necropoli, i santuari extra-murali e i complessi ipogeici, creando un mosaico di valenze ambientali, storiche e archeologiche.

Il parco, che si estende tra la città e il mare, è suddiviso in diverse sezioni, ognuna delle quali può essere esplorata separatamente. Non lasciatevi intimidire dalla sua estensione: camminare attraverso la Valle dei Templi di Agrigento è come fare un salto indietro nel tempo, in un luogo dove il presente sembra sospeso. Preparatevi per l’avventura con calzature comode, un cappello e occhiali da sole, e immergetevi in un viaggio attraverso la storia!

L’accesso al parco è facilitato da diversi ingressi. Dal Piazzale Hardcastle, percorrendo la Via Passeggiata Archeologica, si raggiunge l’area del tempio di Zeus (o Olympeion) e la collina dei templi. Un altro ingresso si trova vicino al tempio di Giunone. Dal Museo Archeologico, invece, si può accedere alla chiesa di San Nicola e all’agorà greca con i suoi monumenti pubblici. Infine, un ulteriore accesso si trova sul lato meridionale, presso la Porta V.

Dalla Statale un suggestivo scorcio

Oggi possiamo ammirare i resti suggestivi della città del V secolo a.C., con aggiunte e modifiche apportate durante le epoche ellenistica e romana. La città è stata progettata seguendo la griglia ippodamea, ideata da Ippodamo da Mileto, un noto architetto e urbanista dell’epoca ellenistica. Questa griglia è composta da sei strade principali, o plateiai, intersecate ortogonalmente da strade secondarie, o stenopoi, creando isolati di circa 300 mq ciascuno.

Dalla Statale, un suggestivo scorcio si apre davanti agli occhi dei visitatori: l’area sacra, sviluppata a partire dalla seconda metà del VI secolo a.C., e le zone pubbliche e residenziali. Ma è la Collina dei Templi che cattura lo sguardo, con i suoi templi dorici eretti in successione sul bordo di un’altura rocciosa. Da est a ovest, da quota 127 a quota 70, si possono osservare i templi di Giunone Lacinia, Concordia e Eracle. Altri importanti resti nella Valle dei Templi includono il tempio di Zeus Olimpio, il complesso sacro delle divinità ctonie, il tempio dei Dioscuri e di Vulcano, tutti costruiti durante il regno di Terone.

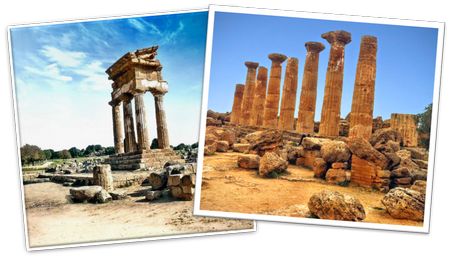

Il tempio di Giunone Lacinia, un edificio dorico eretto intorno al 450 a.C., si trova su quattro livelli di stilobate ed è circondato da 34 colonne. Di queste, sono conservate quelle del colonnato settentrionale e parti di altri tre lati, oltre a pochi elementi della cella. Il tempio porta ancora i segni dell’incendio del 406 a.C. e dei restauri effettuati in epoca romana, quando furono aggiunte le tegole marmoree e il piano inclinato sul lato orientale.

Proseguendo verso ovest lungo la strada, è possibile osservare gli arcosoli scavati nella roccia e gli ipogei di epoca bizantina, parte dell’area cimiteriale del VI secolo d.C. voluta dal Vescovo Gregorio Magno di Agrigento.

Il Tempio della Concordia: un gioiello architettonico ben conservato

Il Tempio della Concordia, eretto intorno al 440-430 a.C., è uno dei templi meglio conservati della Valle dei Templi, rappresentando un magnifico esempio dell’architettura sacra dell’epoca classica. Questo maestoso tempio si erge su un basamento composto da quattro gradini, sostenendo 6 colonne per 13, tutte coronate dal classico fregio dorico di triglifi e metope. Un gradino permette l’accesso alla cella, che conserva ancora i piloni con le scale di accesso al tetto e gli incassi per le travature lignee. Originariamente, sia l’interno che l’esterno del tempio erano rivestiti di stucco policromo.

La sua trasformazione in chiesa cristiana ha comportato significative modifiche strutturali: l’altare classico fu distrutto, il muro di fondo della cella fu abbattuto, gli intercolumni furono chiusi e furono create 12 aperture arcuate per formare le tre navate tipiche di una basilica paleocristiana.

L’ultimo tempio visibile sul ciglio della collina è il Tempio di Eracle. La sua attribuzione si basa su un passo delle Verrine di Cicerone, che menzionava un edificio sacro vicino al Foro. In base ai caratteri stilistici, il tempio risale al decennio antecedente la Battaglia di Himera ed è il primo attribuibile al periodo di Terone, sebbene sia stato completato un decennio dopo. Con proporzioni allungate e una cella stretta e lunga, il tempio mostra segni di arcaicismo. Delle 6 per 15 colonne doriche originarie, solo otto sono rimaste in piedi sul lato sud, rialzate nel 1923. Sul fronte orientale sono ancora visibili i segni dell’altare.

Oltre ai templi, l’area conserva imponenti tracce di edifici pubblici del V secolo, successivamente rimaneggiati in epoca romano-imperiale. Questa zona è collegata alla parte residenziale della città attraverso una larga strada.

Zeus Olimpio: il colosso incompiuto

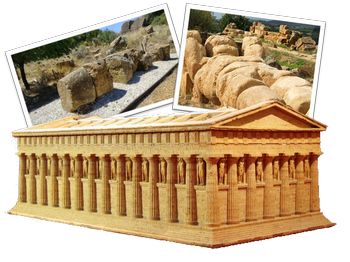

Situato dall’altro lato della strada che conduce alla Porta Aurea, il Tempio di Zeus Olimpio si impone con la sua vasta spianata, oggi dominata dalle rovine delle sue fondamenta e dell’altare principale. Questo tempio, tra i più grandi eretti dai Greci con le sue dimensioni di 112 metri di lunghezza per 56 metri di larghezza, presenta caratteristiche uniche e insolite.

La costruzione gigantesca era composta da piccoli blocchi, inclusi colonne, trabeazione, telamoni e architrave. Diodoro Siculo, descrivendo l’Olympeion, riferisce che un imponente basamento sosteneva un recinto formato da sette semicolonne doriche sui lati corti e 15 sui lati lunghi, tutte collegate da un muro continuo. Sui muri, a metà altezza e appoggiati su una sorta di cornice continua, erano posizionati i telamoni, alti oltre 7 metri. La cella era delimitata da due file di pilastri quadrangolari massicci, in luogo di pareti interne, ed era a cielo aperto.

Il tempio, purtroppo, non fu mai completato a causa della conquista cartaginese. Tuttavia, è ancora possibile osservare il basamento dell’altare, situato davanti al fronte orientale del tempio, che è altrettanto colossale quanto il tempio stesso. Per avere un’idea di come doveva apparire questa imponente struttura, è stata realizzata una ricostruzione in scala ridotta all’interno del Museo Archeologico.

Porta V e gli enigmatici templi circostanti

Proseguendo verso sud-ovest dall’area sacra dell’Olympeion, attraversiamo due grandi isolati, giungendo a un santuario che sovrasta l’ingresso alla città dalla Porta V. Qui troviamo due templi dedicati alle divinità ctonie, Demetra e Kore. Questo luogo, con ogni probabilità, era già considerato sacro dalle popolazioni indigene prima dell’arrivo dei colonizzatori greci. Del primo tempio rimangono solo i segni scolpiti nella roccia, mentre il secondo è un piccolo sacello diviso in tre parti.

Questo complesso santuariale ospitava altri edifici, ora perduti a causa di scavi illegali e esplorazioni condotte nel XIX secolo. Oltrepassando la plateia che conduce alla Porta V, incontriamo il cosiddetto Tempio L e le pittoresche rovine del Tempio dei Dioscuri, ricostruito nel XIX secolo con frammenti di varie epoche ritrovati in loco. Questo tempio dorico periptero, esistente già nel V secolo a.C., era composto da 6 per 13 colonne.

Accanto a questo tempio, l’area sacra ospitava altri piccoli sacelli e un gruppo di altari, alcuni dei quali circolari, con incavi per raccogliere le offerte destinate non solo a Demetra e Kore, ma anche a divinità correlate come Ecate, Zeus Meilichios, Demetra Malophoros, Afrodite e Dioniso. La predominanza del duo eleusino è evidenziata dall’ampia gamma di statuette, busti e altri oggetti votivi ritrovati nel complesso sacro, risalenti a un periodo che va dal VI secolo a.C. all’età ellenistica.

Attraversando la Valle dei Templi, un sentiero conduce alla famosa Kolymbethra, un giardino rigoglioso con sorgenti, un tempo parte dell’acquedotto di Feace. A ovest della Collina dei Templi, si trovano i resti del Tempio di Vulcano, un edificio dorico del V secolo a.C., preceduto da un sacello arcaico risalente alla metà del VI secolo a.C.

San Nicola: un gioiello gotico nella Valle dei Templi

Nel cuore della Valle dei Templi sorge la chiesa di San Nicola, un pregevole esempio di architettura gotica cistercense in Sicilia. Il convento annesso, ora distrutto, ha ceduto il posto al moderno Museo Archeologico. Le opere per la realizzazione del museo hanno rivelato un complesso di edifici pubblici di grande interesse.

Fra questi, si distinguono i resti dell’Ekklesiasterion, un edificio pubblico dove i cittadini assistevano ai dibattiti dell’assemblea, e del Bouleuterion, altro edificio pubblico associato alle riunioni della boule, l’assemblea dei rappresentanti eletti dal popolo incaricati di svolgere funzioni legislative.

L’Ekklesiasterion è una struttura circolare di cui rimangono una ventina di file concentriche di sedili. Al centro si trova l’orchestra, lo spazio riservato agli oratori. In epoca romana, la cavea fu riempita e venne eretto l’Oratorio di Falaride, un piccolo tempio romano situato su un podio elevato, lungo circa 12 metri e largo quasi 9.

In linea con il tempio e il relativo altare, è presente un’esedra semicircolare, probabilmente destinata ad ospitare una statua. È plausibile che l’area sia diventata un luogo di culto romano dopo la deduzione di coloni effettuata da Scipione nel 197 a.C.

Esplorando la Zona Residenziale

Oltre ai monumenti già citati, ad est della chiesa di San Nicola si apre l’accesso all’area archeologica della zona residenziale, conosciuta come quartiere ellenistico-romano. Qui sono stati riportati alla luce tre isolati, originariamente divisi da ambitus, con quattro stenopoi e parte della plateia nord. Le abitazioni presenti rispecchiano uno stile ellenistico, mantenuto anche durante le successive modifiche in epoca romana.

In alcune di queste case è possibile ammirare pavimenti a mosaico perfettamente conservati, come quelli presenti nella Casa della Gazzella e nella Casa del Maestro Astratto.

La Valle dei Templi è circondata da antiche necropoli. I cimiteri più antichi si trovano a sud della cresta, ospitando tombe e monumenti sia di epoca pagana che cristiana. La cosiddetta Tomba di Terone, nonostante il nome, è in realtà una tomba monumentale di epoca romana. La sua struttura, che ricorda un piccolo tempio ionico posizionato su un podio, evoca forme tipiche dell’architettura greco-asiatica.

World Cultural Heritage

La Valle dei Templi di Agrigento è stata riconosciuta come zona di interesse nazionale attraverso la legge del 28 settembre 1966. Successivi decreti del Ministero dei Lavori Pubblici (6 maggio 1968) e dell’Istruzione (7 ottobre 1971) hanno delineato il perimetro e imposto limitazioni sull’uso dell’area. Il perimetro è stato ulteriormente ratificato mediante il decreto n.91 del 13 giugno 1991, firmato dal Presidente della Regione Siciliana. Questa serie di strumenti legislativi stabilisce un divieto categorico di costruzioni all’interno dell’area designata.

Le indagini sistematiche sul sito ebbero inizio alla fine del XVIII secolo, promosse dal governo borbonico. Il principe di Torremuzza fu nominato conservatore per la Sicilia, assistito dal signor Lo Presti di Agrigento. Grazie a loro, nel 1786 fu possibile l’anastilosi del Tempio di Hera e, l’anno successivo, il restauro del frontone del tempio di Zeus. Gli scavi e le ricerche relativi a quest’ultimo iniziarono nel 1802.

Nella prima metà del XIX secolo presero avvio gli scavi e i lavori di restauro presso i templi di Demetra, Vulcano, Eracle e Dioscuri. Le quattro colonne erette nel 1836 nell’angolo nord-ovest divennero simbolo del patrimonio archeologico di Agrigento. Il sito archeologico di Agrigento offre un potenziale immenso. Tuttavia, è necessario riconoscere che alcuni interventi di restauro effettuati tra la fine del XVIII e il XIX secolo non rispettarono i principi di conservazione moderni, come definiti successivamente nella Carta di Venezia del 1964. Il frontone restaurato del Tempio dei Dioscuri rappresenta un esempio di ricostruzione non accurata e non basata su criteri scientifici rigorosi. Nonostante ciò, l’autenticità del sito rimane indiscutibile.

Orari di Visita

Il parco è aperto tutti i giorni dalle 08:30 alle 19:00.

Tariffe di Ingresso:

- Adulti: 10€ – 13€

- Giovani (18-25 anni): 8€

- Bambini e ragazzi sotto i 18 anni: Ingresso gratuito

Consigli per la Visita:

Si consiglia di arrivare presto la mattina per evitare la folla e di indossare scarpe comode per la visita. È possibile acquistare i biglietti online per evitare code all’ingresso.

Per informazioni aggiornate riguardanti orari, costi e modalità di visita sia del parco che del Museo Archeologico Regionale “P. Griffo”, si consiglia di consultare il sito ufficiale.