Pupaccena, non pupi qualsiasi ma pupi di e per la cena sacra. Da mangiare con uno specifico stato d’animo che apre le porte al rito della spiritualità. Baluardi di una cultura, elogio e monumento di un made in Sicily che continua ad inorgoglirci.

Armi santi, armi santi,

Io sugnu unu e vuatri síti tanti:

Mentri sugnu ‘ntra stu munnu di guai

Cosi di morti mittitimìnni assai!

Distratti dalla quotidianità, bombardati da immagini mediatiche, dimentichiamo alle volte l’origine di tradizioni che si perdono nella notte dei tempi. Una di queste è legata alla celebrazione dei defunti.

Nelle nostre rubriche abbiamo già parlato di questa ricorrenza in Sicilia. Qui non esisteva l’usanza di scambiarsi doni per il Natale, perche si faceva per la Festa dei Morti. Una tradizione ancora viva che tiene banco alla festa celtica di Halloween: per i bambini siciliani né dolcetto né scherzetto!

Antonino Buttitta, celebre antropologo e storico delle tradizioni siciliane dice che:

contrariamente a quanto si costuma nel resto d’ Italia, in Sicilia e in qualche altro luogo del Meridione vige l’uso di fare le strenne ai fanciulli il 2 novembre, giorno tradizionalmente consacrato alla celebrazione dei defunti. I doni li portavano i morti per questo si lasciavano le porte aperte la notte fra l’uno e il due novembre.

Una festa di dolci

Non esiste regione italiana che non abbia nella sua gastronomia tradizionale un piatto di rito dalla forte valenza simbolica dedicato al Giorno dei Morti.

Le tradizionali fiere, che si svolgono in molte parti della Sicilia sono piene di bancarelle ricolme di giocattoli di ogni sorta. Questi vengono regalati insieme ai particolari dolcetti di questa festa: i crozzi ‘i mottu (ossa di morto) o i pupatelli ripieni di mandorle tostate, i taralli (ciambelle rivestite di glassa zuccherata) i nucatoli e i tetù bianchi e marroni, i primi velati di zucchero, i secondi di polvere di cacao. E ancora frutta secca e cioccolatini, “u cannistru” colmo di frutta di martorana.

Ma a farla da padroni sono i Pupi di zuccaru statuette di zucchero dipinte con colori vivaci.

I pupaccena

Sono dolci antropomorfi, cioè a forma umana. statuette cave fatte di zucchero indurito e dipinto, che rievocano figure tradizionali quali Paladini di Francia, ballerini e personaggi tipici del teatro dei pupi siciliani.

Che sia stato un nobile arabo caduto in miseria a offrirli ai suoi ospiti per sopperire alla mancanza di cibo o Enrico III che organizzò una pantagruelica mensa spettacolarizzata dalla presenza di queste sculture dolciarie. Realizzate grazie ai marinai palermitani che avevano trasportato lo zucchero. E’ sicuramente vero che sulla loro origine siano stati scritti fiumi d’inchiostro.

Da Pitrè a Buttitta, molti antropologi hanno studiato il significato storico e culturale di questa particolare usanza che si ricollega al banchetto funebre del cunsolo.

C’è chi vi ha visto un collegamento con le Compitalia romane, dedicate ai Lari, in cui si offrivano a Mania, madre o nonna degli spiriti, delle pupe di lana apotropaiche appese sulle porte di casa o nei quadrivi per far si che in quel giorno gli spiriti dei morti erranti per il mondo, prendessero le effigi sulla porta lasciando in pace le persone della casa.

Il rito cannibale dei pupi di zucchero

Nelle case siciliane i dolci venivano disposti in bell’ordine su una tavola, perché si riteneva che in quella notte i defunti della famiglia venissero a cenare nella loro antica dimora. La cena inizialmente apparecchiata in onore dei defunti si trasforma in cibo da regalare ai bambini.

Il significato della strenna siciliana dei morti è duplice. Da una parte essa rappresenta un’ offerta alimentare alle anime dei defunti, dall’altra un chiaro esempio di patrofagia simbolica; nel senso che il valore originario dei dolci antropomorfi era quello di raffigurare le anime dei defunti. Cibandosi di essi, era come se ci si cibasse dei trapassati stessi.

Piccoli capolavori luccicanti

L’importanza dei dolci figurativi di cui discorriamo, oltre che demologica è anche artistica. Dal grande effetto decorativo, vengono usati, almeno per il tempo che resistono, come soprammobili. Sono opere di zucchero la cui semplicità di forme, dovuta agli stampi con i quali vengono eseguite, è vivificata da tinte sgargianti e vivaci.

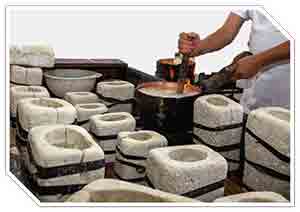

Tali capolavori zuccherini, vengono realizzati da abili artigiani chiamati gissari che modellano lo zucchero in calchi di gesso o terracotta; la matrice frontale è la parte più intarsiata, quella posteriore di solito risulta disadorna. Lo zucchero viene lavorato per fusione. Si scioglie in acqua ad alta temperatura in un tegame di rame e mescolato ad un concentrato di limone cremortartaro, per assicurare la necessaria sbiancatura.

Lo stampo, il colore l’impupatura

Una volta fuso lo zucchero viene introdotto all’interno dei calchi in modo che occupi, con un sottile spessore, le rispettive pareti e resti vuota la parte interna dello stampo.

Si lascia raffreddare e con estrema delicatezza si estraggono i pupi dalle formelle e si passa alla colorazione con colori alimentari: il giallo si ricava dallo zafferano, il rosso dal pomodoro, l’azzurro brillante dal miglio di tinte vegetali, il bianco dal latte e farina, il bruno dal cacao, il nero brillante dalla seppia, il verde brillante da alcune verdure.

Dopo il necessario tempo di posa per l’asciugatura del colore si passa alla decorazione e la statuetta viene impupata con lustrini di carta colorata, palline di zucchero argentate e nastrini di ogni forma e colore.

Rigide ed impalate, le dolci statuette sovrasteranno i famosi cesti stracarichi di biscotti tipici, confetti e frutti di martorana.